En el corazón de Milán, resguardada por los muros de lo que alguna vez fue el tranquilo refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, sobrevive —más que se conserva— una de las imágenes más célebres y conmovedoras del arte occidental: La Última Cena, de Leonardo da Vinci. No es un simple fresco, ni una escena piadosa, ni siquiera un testimonio devocional. Es, más bien, el eco detenido de un instante absoluto. Un instante en que el tiempo se disloca, la mirada se recoge, y todo parece hablar en un lenguaje más hondo que el de las palabras.

Leonardo pintó esta obra entre 1495 y 1498, bajo encargo del duque Ludovico Sforza. Era una época en la que el Renacimiento, como un manantial súbito, florecía en todas las artes, desde la arquitectura hasta la música. La pintura religiosa aún obedecía a convenciones medievales, encorsetadas por la liturgia, pero Leonardo, como es sabido, no obedecía a nadie, salvo a su curiosidad. Y si debía representar a Cristo en su última comida con los discípulos, lo haría a su modo: como una irrupción de lo humano.

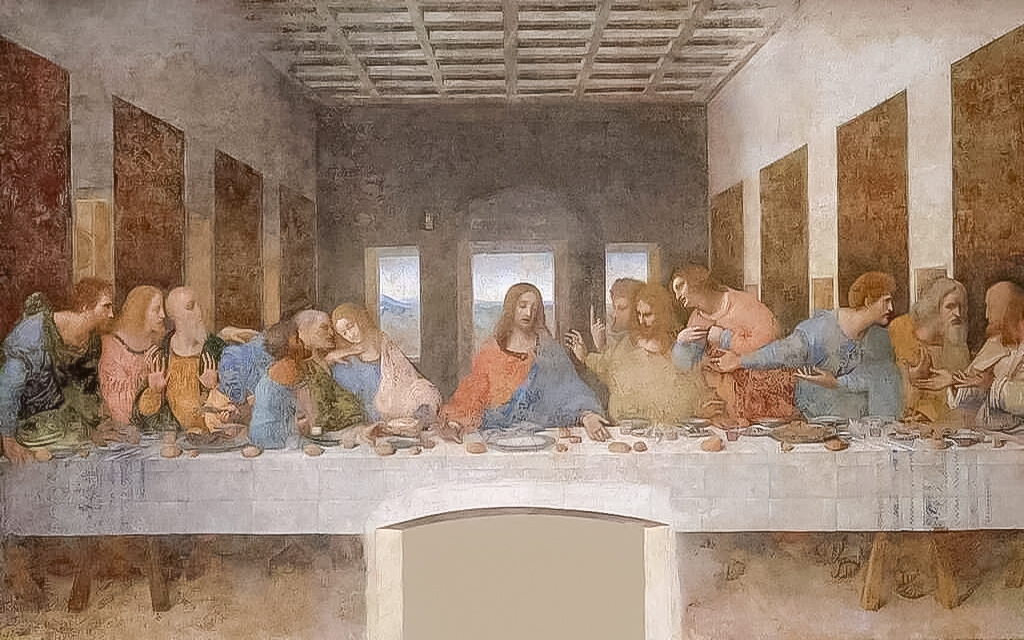

La escena representada no es la bendición del pan ni la institución de la eucaristía. Leonardo eligió un instante anterior y más perturbador: aquel en que Jesús pronuncia las palabras que resquebrajan la armonía del grupo —»Uno de vosotros me traicionará»— y arroja a los doce apóstoles a un torbellino de reacciones. La mesa está tendida y la calma se ha deshecho. En cada rostro hay conmoción, en cada gesto una pregunta, una sospecha, una herida.

La composición, que podría parecer sencilla a simple vista, es una orquesta de equilibrios y tensiones. Jesús se halla en el centro exacto de la escena, con los brazos abiertos y la mirada recogida, formando con su figura un triángulo equilátero, símbolo universal de perfección y unidad divina. Es el único personaje sereno, y en torno a él gira un torbellino contenido: doce hombres agrupados en cuatro bloques de tres, con movimientos que oscilan entre el estupor y la crispación. Pedro se inclina hacia Juan, Tomás alza el dedo, Santiago el Mayor abre los brazos como quien no da crédito a lo escuchado, y Judas, que ha recibido su propia sombra sobre el rostro, se recoge levemente con la mano sobre la bolsa. No es excluido ni caricaturizado; es simplemente humano, demasiado humano.

Lo verdaderamente asombroso no está solo en lo que se ve, sino en cómo se ve. Leonardo, con su formación científica y su afán de comprender la naturaleza de la percepción, creó aquí una obra en la que todas las líneas de fuga, todos los elementos arquitectónicos del entorno —el techo artesonado, las paredes laterales, la mesa misma— convergen en un único punto de fuga: el rostro de Cristo. No hay artificio, sino dirección. La perspectiva no es solo un recurso técnico: es una invitación espiritual. Se entra en la sala como un comensal más, y sin darse cuenta, la mirada es conducida hasta el Maestro, como si todo el universo girase en torno a su presencia silenciosa.

A diferencia del fresco tradicional, Leonardo no trabajó sobre yeso húmedo, sino que ensayó una técnica inédita: aplicó temple y óleo sobre yeso seco. Buscaba una superficie que le permitiera trabajar con más lentitud, con capas finas, con veladuras que dieran profundidad y detalle. El resultado fue, en efecto, una riqueza pictórica sin precedentes para una pintura mural. Pero el precio fue alto: la obra comenzó a deteriorarse apenas unas décadas después de su finalización. La fragilidad del soporte, unida a la humedad del ambiente, a restauraciones malogradas, e incluso al descuido (llegó a usarse el refectorio como cuadra), pusieron en peligro su existencia. Y, sin embargo, persiste.

Quienes la han visto —aunque solo por breves minutos, como impone el protocolo actual de conservación— suelen coincidir en que no se trata simplemente de una imagen. Hay en La Última Cena una intensidad casi litúrgica, como si el silencio del refectorio aún estuviera impregnado por las voces de aquel instante. Es la conjunción de lo sensible y lo simbólico, de lo real y lo milagroso. No hay halos ni aureolas en los discípulos, no hay luz sobrenatural, salvo la que parece emanar —sin artificios— desde la ventana central que enmarca la cabeza de Cristo. Esa luz no se impone: sugiere.

Leonardo rompió aquí con siglos de iconografía sacra. No representó a los apóstoles como santos imperturbables, sino como hombres de carne y hueso, vulnerables, apasionados, contradictorios. El genio florentino, más que un pintor devoto, fue un observador radical de la naturaleza humana. Convirtió la mesa de la cena en un espejo de nuestras emociones, en un teatro de gestos que aún nos interpelan. Su objetivo no era impresionar al dogma, sino inquietar al alma.

Cada detalle tiene una función expresiva. Las manos abiertas de Cristo reflejan entrega. La distancia física entre Él y Judas —único apóstol que ha derramado la sal, símbolo del pacto quebrado— no necesita explicación. El cuchillo que uno de los discípulos empuña, sin mirar, apunta hacia el traidor sin nombrarlo. No hay nada arbitrario. Todo está compuesto con la precisión de una partitura en la que el silencio tiene tanta importancia como la nota.

Y, sin embargo, lo más admirable es que, pese a todo el deterioro sufrido, la obra sigue hablando. Como si cada grieta, cada pérdida de pigmento, cada cicatriz del tiempo no fueran una mutilación, sino parte de su verdad. Porque La Última Cena no es inmortal por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Es una ruina viva, y quizá por eso conmueve tanto. No es la imagen de una perfección impoluta, sino de una belleza herida. Y en esa herida, en esa fragilidad expuesta, palpita su poder.

Hay quienes se han afanado en encontrar códigos ocultos en la obra, mensajes cifrados, secretos esotéricos. Pero bastaría con observarla en silencio, con dejarse arrastrar por la fuerza contenida de sus gestos, para entender que el verdadero misterio está a la vista. No hace falta inventar conspiraciones cuando el arte ya ha hecho visible lo invisible.

La Última Cena no es una escena del pasado. Es un presente continuo. Cada generación se sienta, sin saberlo, a esa misma mesa. Cada uno de nosotros ha sentido, alguna vez, la angustia de Pedro, la duda de Tomás, el desconcierto de Felipe, la soledad de Cristo. Y quizá también, en algún rincón del alma, el temblor sombrío de Judas.

Esta obra no nos habla de una noche remota, sino de la condición humana. Por eso sigue atrayendo, como un faro silencioso, a millones de visitantes cada año. Porque nos recuerda —sin voz, sin sermón, sin estridencia— que hay un instante decisivo en cada vida. Y que ese instante, como en la pintura de Leonardo, se juega entre la luz de una ventana y la sombra de una traición.

#LoRealMaravilloso

Die Legende spricht nicht davon, dass Land auf Land die Menschen den Meister kannten. Der sich selbst als König der Juden bekannte.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Es gibt keinen Einbruch in die Zeit, damals wie heute. Es ist kein Geheimnis, das jeder gedachte absolute Moment, sein Ende finden wird und verblasst.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Una magnífica disertación que me ha hecho recrearme en esa cena como nunca antes. Muchas gracias.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Muchas gracias estimado amigo, no puedes imaginar cuanto aprecio tus comenarios. Cordiales saludos y feliz domingo.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Igualmente, Volfredo. Y si también sigues mi blog, será otra oportunidad para seguir dialogando.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Claro que si, somo amigos, colegas y compartimos el gusto por la escritura. Un abrazo, te sigo…

Me gustaLe gusta a 1 persona

Qué magnífica pintura y magnífica disección e interpretación de la misma. Muy detallado estudio . Gracias amigo. Interesante .

Me gustaLe gusta a 2 personas

Muchas gracias querida Azurea, con tu apoyo y comentarios, Lo Real Maravilloso se siente feliz. Es un gusto desearte un feliz domingo.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Esto está DEMASIADO BUENO, GRACIAS por compartirlo … Si le sobra el tiempo ahí le dejo un sermón que escuché y que toca la historia con paralelos a sus reflexiones… Un abrazo inmenso… https://youtu.be/BPBGUIGCTsU?si=an7SPEsE3yfa_5DV

Me gustaLe gusta a 2 personas

Gracias por hacerme llegar tu comentario y sugerencia, de inmediato lo analizao y descargo. Un abrazo

Me gustaLe gusta a 1 persona

Excelente, ya me suscribí al canal: Aprendan sobre la última cena con esta predica de #césarvidal.

Me gustaLe gusta a 1 persona